꽃 이야기- 일흔 한 번째

유은경은 충청도 산골에서 태어나 자랐다. 아버지에게 받은 DNA덕분에 자연스레 산을 찾게 되었고 산이 품고 있는 꽃이 눈에 들어왔다. 꽃, 그 자체보다 꽃들이 살고 있는 곳을 담고 싶어 카메라를 들었다. 카메라로 바라보는 세상은 지극히 겸손하다. 더 낮고 작고 자연스런 시선을 찾고 있다. 앞으로 매달 2회 우리나라 산천에서 만나볼 수 있는 꽃 이야기들을 본지에 풀어낼 계획이다.

- 편집자 주

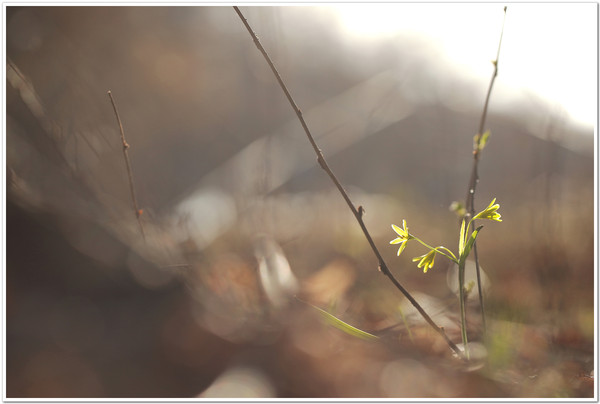

가녀린 한 개의 잎을 친구로 삼아 꽃대를 쭈욱 올려 그 끝에 여러 송이의 꽃을 피운다. 기다란 잎은 끝이 살짝 휘어져 보이기도 한다.

꽃자루가 모인 곳에는 꽃을 보호하려는 듯 조금 튼튼한 잎 두개가 있는데 정확히는 잎이 아니라 포엽이다.

낙엽을 밀고 올라오는 힘이 대단하다. 백합과이니 알뿌리에 그 에너지가 숨어 있으려나. 우리나라 자생종이다.

노란빛이지만 그저 노랗기만 하지는 않다. 연두빛이 끝까지 머물러 있으려 고집을 부리는 듯 보인다.

꽃이 무거워 하늘을 향하지 못하고 옆으로 비스듬히 있는 모습이 살짝 건방져 보이기도 한다. 꽃은 작지만 그 은은한 아름다움에 찾아내는 기쁨과 만나는 반가움이 크다.

이름이 어떻게 지어졌을까, 열심히 뒤져보아도 확실한 답을 찾아내기가 어렵다. 모습은 언뜻 난(蘭)을 보는 듯 하기도한데 영어로는 ‘베들레헴의 노란별’이고 우리는 ‘중의무릇’이라 부른다.

동서양의 이름 속에 그들의 깊은 역사도 함께 느껴져 뜻은 몰라도 참 재미있다. 꽃의 크기도 훨씬 작고 잎과 줄기도 훨씬 가느다란 ‘애기중의무릇’도 있다.

저작권자 © 건치신문 무단전재 및 재배포 금지