유은경은 충청도 산골에서 태어나 자랐다. 아버지에게 받은 DNA덕분에 자연스레 산을 찾게 되었고 산이 품고 있는 꽃이 눈에 들어왔다. 꽃, 그 자체보다 꽃들이 살고 있는 곳을 담고 싶어 카메라를 들었다. 카메라로 바라보는 세상은 지극히 겸손하다. 더 낮고 작고 자연스런 시선을 찾고 있다. 앞으로 매달 2회 우리나라 산천에서 만나볼 수 있는 꽃 이야기들을 본지에 풀어낼 계획이다.

- 편집자 주

한계령에 올라서면 그 깊은 설악의 속살을 등지고 동해 푸른 바다가 넘실거린다. 내설악 깊은 속은 감히 엄두를 못 내어도 한계령 넘어 흘림골과 오색약수에서 오르는 주전골은 큰맘 먹지 않아도 설악의 맛을 볼 수 있다.

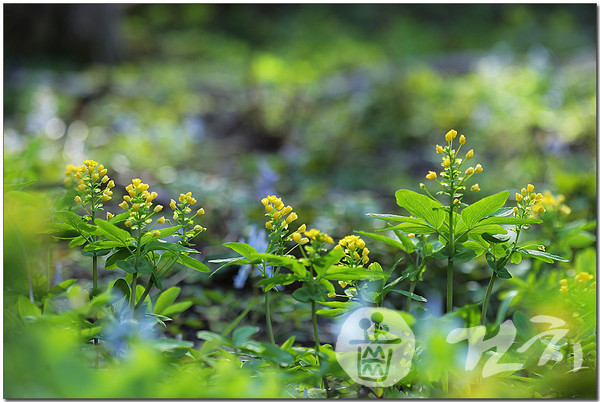

설악은 또다른 이야기 실타래를 품고 있기에 여기서 멈춘다. 가수 양희은이 부른 한계령 노래도 욕심나나 그 얘기 또한 길다. 어찌했든 그 한계령에서 처음 발견돼 이름이 그리 붙은 ‘한계령풀’이다.

내린 눈을 머리에 이고 있는 노란 꽃사진을 보고는 많이 궁금해 했던 꽃이다. 조금 귀하다 싶은 들꽃들은 대부분 자생지가 줄어들 것을 염려하는데 보기 드물게 보금자리가 늘어 멸종위기 2급 식물에서 해제됐다.

중부지방 높은 산에 살고 있는 북방계 식물이다. 뿌리가 가늘고 긴데 감자처럼 둥근 알뿌리가 있어 북한에서는 ‘메감자’라고 부른다. 잎이 참 재미있다. 한 장인데 잎자루가 1센티쯤 자라고는 세 갈래로 갈라지고 거기서 다시 세 장의 잎이 난다. 그러니 한 장의 잎에 아홉 장의 작은 잎이 달려있는 것이다. 삼지구엽초(三枝九葉草)가 떠오른다. 씨앗으로 번식하는 2년생 초본인데 씨앗을 맺어 땅에 떨어뜨리고는 흔적 없이 사라진다.

새싹과 꽃봉오리를 동시에 달고 나와 4월의 눈에도 아랑곳 하지 않고 숲을 금빛으로 물들이다 후손을 남기고는 이내 사라지는 한계령풀… 한줄기 바람처럼, 구름 몰고 다니는 떠도는 바람처럼, 그렇게 살다가는 한계령풀…

노래를 지은이가 그것까지 염두에 둔 것 같지는 않은데 참 절묘한 조합이다. 한계령!! 고개이름이든 꽃이름이든 그 속에는 짧지만 굵직한 삶의 모양이 그대로 녹아 있다. 우여곡절이 많으나 시간은 흘러 또다시 봄이다. 높은 산에서 파란 하늘빛과 맞닿아 있는 이 노란 ‘보석’들의 아우성을 비껴갈 방법이 없다.